ですがこの定番アイテム、じつはスタート地点が「軍用品」だったことをご存じでしょうか。

かわいい子どもたちの象徴と思われがちなランドセルに、実は“ミリタリー”な過去があるのです。

この記事でわかること

- ランドセルが軍用から始まった理由

- オランダ語ranselと日本の背嚢の関係

- 1885年、学習院での導入と普及の経緯

- “伊藤博文が献上した説”の真相

- 戦後の普及と現代に残るランドセル文化の意味

もくじ

ランドセルの原点は兵士の背嚢

ランドセルは単なる通学かばんではなく、そのルーツは兵士が使用していた背嚢にあります。

語源はオランダ語のranselで、幕末~明治にかけて導入された西洋式軍隊の装備でした。

「両手が自由になる」「重さを分散できる」など、軍用として求められた機能が、やがて教育現場で応用されることになったのです。

オランダから日本、そして学習院へ

オランダ語ranselの伝来

江戸時代の末期、日本は西洋の軍制を学ぶ過程でオランダ語のranselに出会います。

兵士が荷物を持ち運ぶための革製リュックサックで、当時は「背嚢(はいのう)」と訳されました。

重い装備を両手を使わずに持ち歩ける利点は、近代軍隊の必需品でした。

1885年、学習院での採用

1885(明治18)年、学習院初等科で通学用のかばんとしてこの背嚢型が採用されます。

それまで上級階級の子どもたちは馬車や従者に荷物を持たせるのが一般的でしたが、「自ら荷物を背負う」教育方針に基づき、ランドセルが導入されました。

軍用品の合理性が、教育現場の「自立」という理念と合致したのです。

- 両手が自由→安全に歩けるし、おやつも持てる

- 耐久性→6年間の酷使に耐える設計

- 重量配分→背負いやすく、姿勢も保ちやすい

伊藤博文と“学習院型”誕生

伊藤博文が献上したという説

1887(明治20)年、皇太子(後の大正天皇)が学習院に入学する際、内閣総理大臣伊藤博文が箱型のかばんを献上したという有名な話があります。

このエピソードは「現在のランドセルの原型」として広く語られていますが、研究者によっては異なる説も紹介されており、完全に定説とは言えません。

ただし「特注の箱型かばん」が普及のきっかけを作ったことは間違いなく、ここから“学習院型ランドセル”という標準が生まれました。

規格化と普及

学習院で「黒革製」が指定され、形や寸法が標準化されていきます。

ただし高価なものであったため、全国に広まるのは戦後の高度経済成長期。1950年代以降、ランドセルは「新一年生の必需品」として定着しました。

この時代に「男子は黒、女子は赤」というカラー区分が一般化します。

豆知識:ランドセルにまつわる小話

赤と黒の定番カラーの由来

「男の子は黒、女の子は赤」というイメージは戦後に広まったもので、それ以前には色に大きな制限はありませんでした。

現在はカラーバリエーションが豊富になり、子どもの個性を尊重する選択肢が増えています。

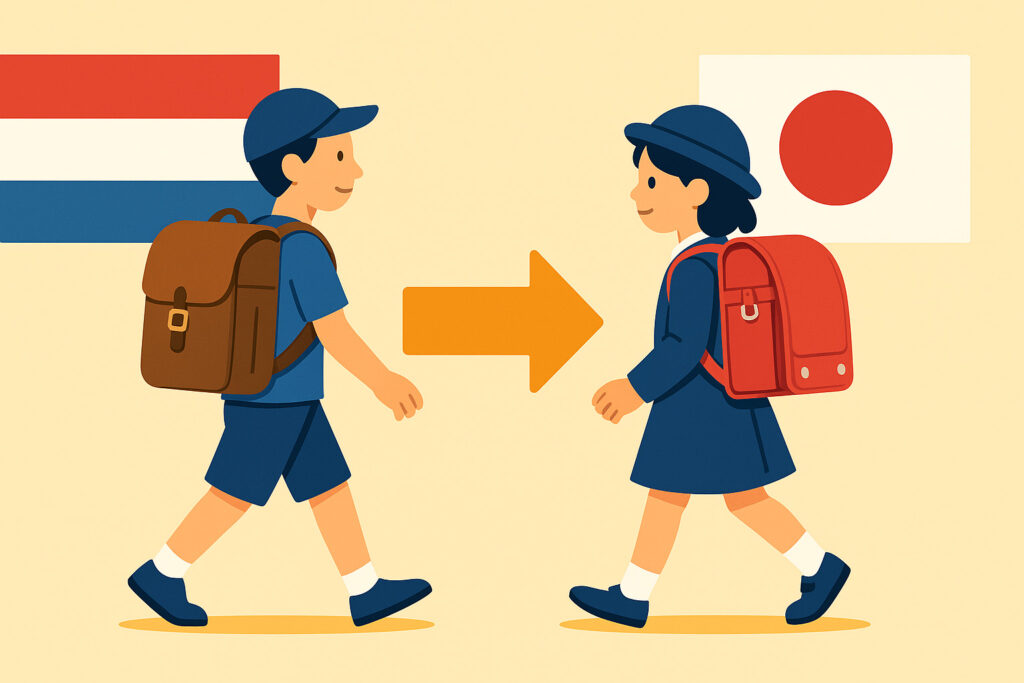

オランダでは通じない「ランドセル」

語源はオランダ語のranselですが、もちろん現地で「ランドセル」と言っても通じません。

日本独自に進化したスクールバッグとして定着したため、海外では「Japanese randoseru」と紹介されることが多いのです。

規格化の思想

明治期から形や大きさがある程度統一され、収納や管理のしやすさを重視してきました。

この「規格化の発想」は、今日の教科書サイズやファイル規格とも通じるものがあります。

まとめ:軍事から教育へ――ランドセルの転生物語

ランドセルは、もともと軍人の背嚢から誕生し、日本の教育の理念と結びついて独自の文化へと進化しました。

軍用の「機能性」が、教育の「自立心」と重なり、今日では「子どもの成長を見守る象徴」となっています。

両手を自由にし、重さを分散し、長く使える――その基本設計は現代のリュックや防災用バッグにも通じます。

入学式で子どもが背負うランドセルを見たら、「これは元・軍用リュックの転生した姿なんだ」と思い出すと、ちょっと違った感慨がわくかもしれません。

……もっとも、子ども本人には「ふーん」で終わられる可能性が高いですが、それもまた伝統の一部なのかもしれません。